Formen sprechen: Morphologie als Fossil der Entstehung

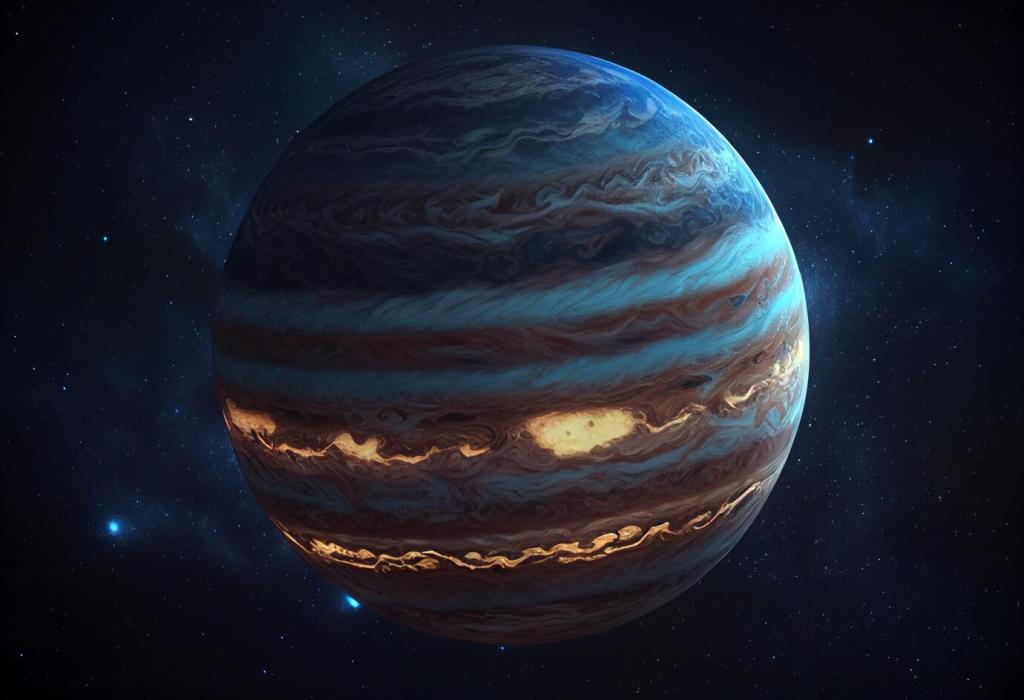

Frühe, kompakte Systeme und ausgedehnte, feingliedrige Scheiben koexistieren überraschend früh. Dieses Nebeneinander stellt die Idee einer starren Entwicklung infrage und deutet auf vielfältige Pfade zur ausgewachsenen Spiral- oder Ellipsenstruktur hin.

Formen sprechen: Morphologie als Fossil der Entstehung

Balken destabilisieren Orbits, leiten Gas nach innen und füttern Sternentstehung sowie zentrale Schwarze Löcher. Ihre Häufigkeit über die Zeit verrät, wann Scheiben reif, kühl und stabil genug wurden, um langfristige Strukturen auszubilden.